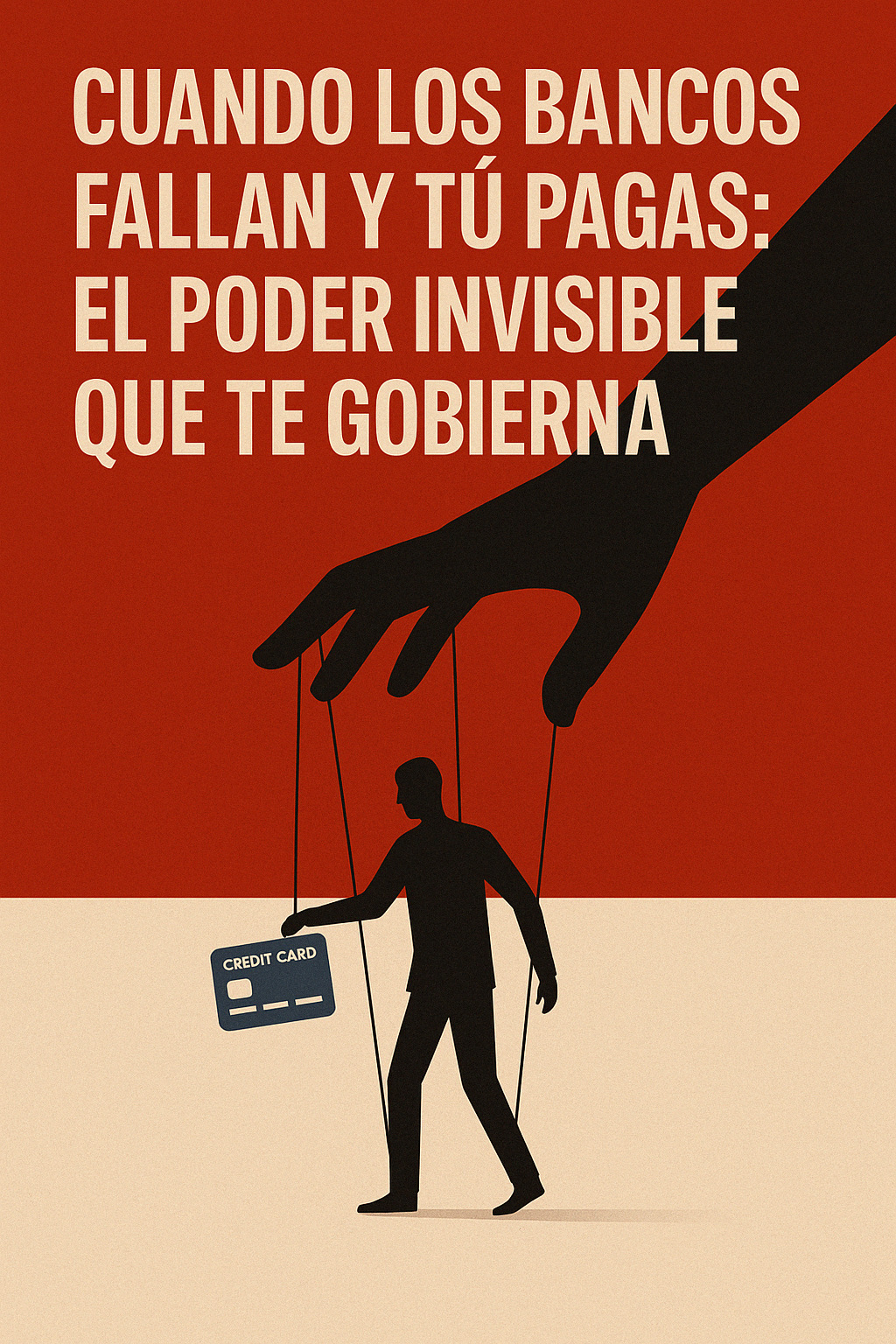

Una historia real sobre cómo el poder corporativo transforma lo cotidiano en sumisión

Introducción: una tarjeta que no llegó

La historia comienza con algo que podría parecer trivial: un pensionado espera, semana tras semana, la reposición de su tarjeta bancaria vencida. Llama al banco, insiste, consulta. Cada vez recibe una respuesta distinta, todas vagas. Finalmente, ante la falta de alternativas, acepta una tarjeta genérica, sin personalización, como si se tratara de un favor y no de un derecho. Lo que debería haber sido un procedimiento automático se convierte en un laberinto sin salida.

Este episodio no es una excepción. Es, más bien, la muestra de una estructura de poder que actúa en lo cotidiano y se hace pasar por normal. La historia de una tarjeta que no llega se convierte en una metáfora del poder corporativo: distante, opaco, inabordable. Este ensayo narra esa experiencia para pensar en lo más profundo: ¿quién tiene el control sobre nuestras vidas cuando los bancos fallan, pero nosotros pagamos las consecuencias?

El poder estructural: Susan Strange y la arquitectura de la sumisión

Susan Strange, una de las pensadoras más lúcidas de la economía política internacional, sostuvo que el poder más determinante no es el que se ve, sino el que estructura lo posible. En States and Markets, desarrolló el concepto de «poder estructural»: la capacidad de definir los marcos en los que operan los Estados, las empresas y los ciudadanos. No se trata solo de tomar decisiones, sino de decidir qué decisiones se pueden tomar y cuáles no.

El banco no le niega directamente al ciudadano el acceso a su dinero; simplemente deja que el tiempo pase, que el sistema «tarde», que las excusas se acumulen. El cliente no tiene forma de acelerar el proceso, ni de cambiar el protocolo. Lo que está en juego no es una tarjeta, sino la arquitectura invisible que determina la relación entre personas y capital. Las decisiones no son políticas ni éticas: son «procedimentales». Y por eso nadie responde.

Michel Foucault: bancos, cuerpos y biopolítica

Michel Foucault, al estudiar las formas modernas de dominación, puso el acento en cómo las instituciones regulan la vida de las personas sin recurrir a la fuerza directa. A eso lo llamó «biopolítica»: el poder sobre la vida. En este caso, el poder sobre el acceso al dinero —y con él, a los alimentos, los medicamentos, el transporte, la vivienda— pasa por un objeto tan simple como una tarjeta bancaria.

Sin esa tarjeta, el individuo queda excluido de la economía formal. No es solo un problema práctico: es una forma de control. Un pequeño error administrativo, un retraso en la logística, una confusión en la base de datos, basta para paralizar la autonomía material de una persona. Y sin embargo, nadie lo vive como una injusticia radical. Porque hemos aprendido a aceptar que así funciona el sistema.

Zygmunt Bauman: poder líquido, responsabilidad nula

Zygmunt Bauman, al describir la «modernidad líquida», hablaba de un mundo en el que las estructuras pierden solidez. Ya no hay vínculos estables, ni compromisos duraderos. Las instituciones, antes ancladas a la comunidad, ahora se desentienden de sus consecuencias. El banco no tiene rostro, ni voz responsable. Solo hay líneas telefónicas, formularios automáticos y respuestas programadas.

Cuando el poder es líquido, no se le puede señalar. Fluye, se escurre entre promesas y derivaciones. La responsabilidad se diluye. Y el ciudadano, perplejo, debe conformarse con la esperanza de que alguien, en algún lugar, en algún momento, resolverá su caso.

Pierre Bourdieu: violencia simbólica y el cliente culpable

Pierre Bourdieu enseñó que la dominación más eficaz es la que logra que el dominado no solo obedezca, sino que crea que debe obedecer. Esa es la violencia simbólica: cuando las estructuras de poder se presentan como naturales, como inevitables. En este relato, el ciudadano acaba pidiendo disculpas por exigir lo que le corresponde. Acepta una tarjeta genérica y agradece que el banco «haya hecho lo posible».

Lo perverso no es el error inicial, sino que el sistema logre convertir al afectado en deudor moral. El banco no se disculpa: ofrece soluciones parciales. Y el cliente, lejos de reclamar, justifica la demora, comprende la situación, se adapta. Así opera la violencia simbólica: invierte la carga de la prueba y nos convence de que somos nosotros quienes fallamos.

Consecuencias sociales: ciudadanos desmovilizados, poder despolitizado

Esta forma de poder tiene efectos profundos. La primera es la pérdida de confianza: ya no creemos que las instituciones funcionen, pero seguimos dependiendo de ellas. La segunda es la resignación: dejamos de exigir, dejamos de organizarnos. La tercera es la despolitización: las grandes decisiones ya no se discuten en el espacio público, sino en oficinas privadas, con lógica técnica y sin control ciudadano.

Y lo más grave: esta forma de poder se reproduce en todos los sectores. No solo en los bancos. Lo mismo ocurre con las empresas de telecomunicaciones, con las plataformas digitales, con las aseguradoras, con las cadenas de supermercados. Lo que se vive como frustración individual es, en realidad, parte de una estructura sistémica.

Conclusión: hacia una ciudadanía financiera crítica y colectiva

Frente a este panorama, no basta con indignarse. Hay que repensar el papel del ciudadano en una economía dominada por actores privados con poder estructural. ¿Cómo reclamar cuando no hay a quién dirigirse? ¿Cómo proteger derechos cuando las instituciones se esconden tras protocolos automatizados?

La respuesta pasa por construir una ciudadanía organizada, informada y capaz de actuar colectivamente. Requiere educación financiera, pero también conciencia política. Requiere regulación estatal, pero también participación social. Y sobre todo, requiere una ética pública que reconozca que la economía no es neutral: está cargada de decisiones morales y de estructuras de poder que deben ser cuestionadas.

Epílogo

Una tarjeta de plástico, una llamada fallida, una espera sin fin. No es solo una molestia: es una señal. El poder corporativo se ha vuelto invisible, pero no por eso menos efectivo. Y si no lo enfrentamos con organización, inteligencia y voluntad política, seguirá moldeando nuestras vidas sin que siquiera nos demos cuenta. No se trata solo de exigir que las tarjetas lleguen a tiempo: se trata de exigir que el poder rinda cuentas.